Sarah Sophie Glaeser: Herr Domes, wie sind Sie auf dieses doch sehr spezielle Thema Krankenmorde, insbesondere an Kindern und Jugendlichen, für Ihren Roman gestoßen. Es gibt ja bereits unfassbar viel Literatur zur Verfolgung von Juden und Minderheiten, zu Konzentrationslagern und dem Alltag im Nationalsozialismus. Wieso entschieden Sie sich für dieses von der KJL noch nahezu unberührte Thema der Krankenmorde im Nationalsozialismus?

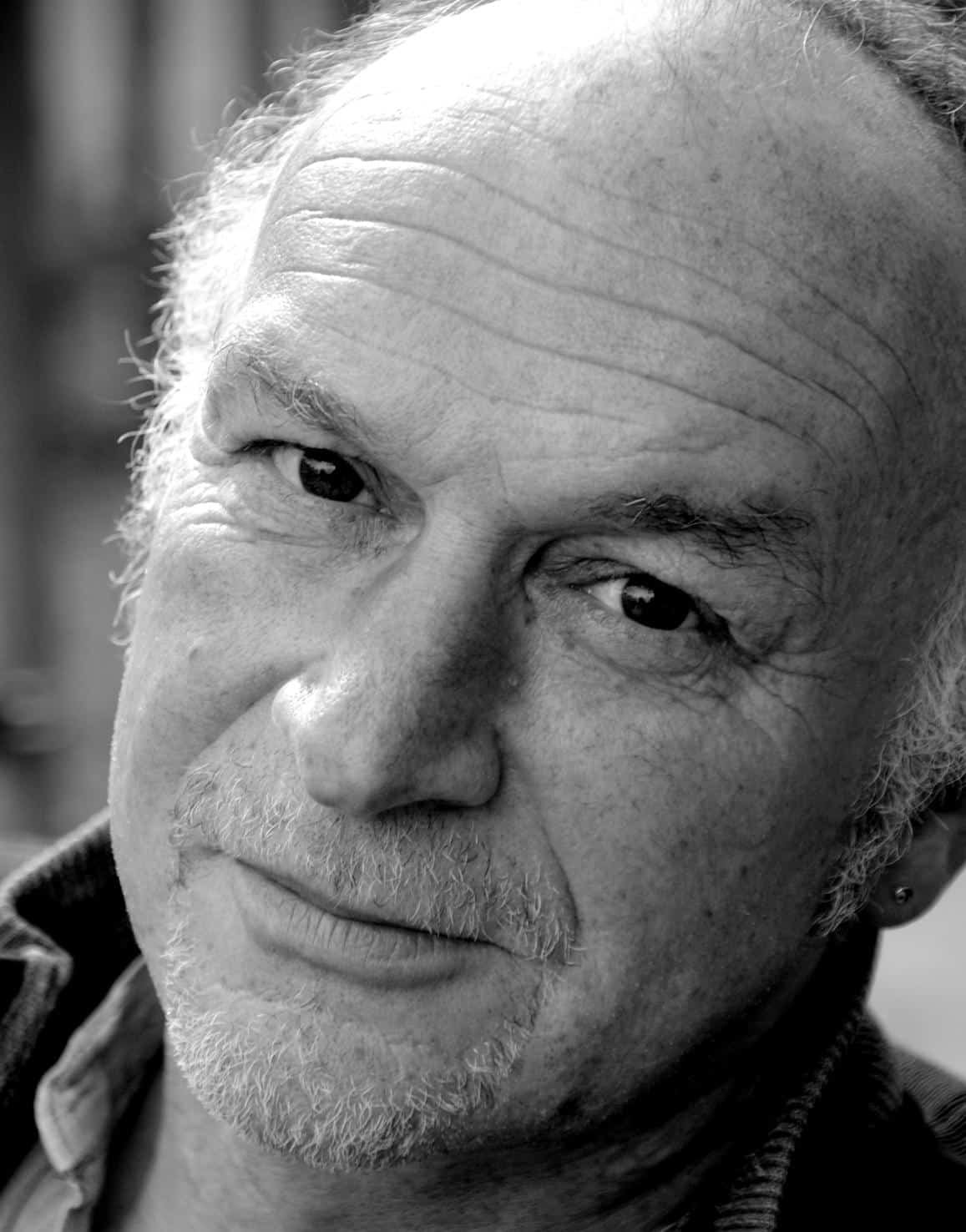

Robert Domes: Hätte man mir ein halbes Jahr oder auch nur eine Woche vorher gesagt "Du wirst einen Roman über das Schicksal eines Opfers der Krankenmorde schreiben", hätte ich ihn wohl für verrückt erklärt. Es war weder mein Ziel noch mein Fachbereich; ich bin ja auch kein Historiker, sondern Journalist.

Die Geschichte kam tatsächlich zu mir und hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich war Chef der Lokalzeitung in Kaufbeuren, einer Kleinstadt im Allgäu mit 42.000 Einwohnern, und dort ist einer der größten Arbeitgeber das Bezirkskrankenhaus, also die Psychiatrie. Mit dem dortigen Chefarzt Dr. Michael v. Cranach hatte ich immer ein recht gutes Verhältnis. Als ich mich dann 2002 selbstständig machte, habe ich ihm einen Abschiedsbesuch abgestattet und bei dieser Gelegenheit hat er mir diese Akte vor die Nase gehalten und gesagt: "In dieser Akte steckt Stoff für einen Roman." Anfangs dachte ich mir, "Das ist ja furchtbar, was man da lesen kann." Dann waren aber doch die Neugier und der journalistische Impuls, dem nachzugehen, zu groß.

Erst im Zuge meiner Recherchen ist mir dann klargeworden: Es gibt hunderte Regalmeter Literatur über die Gräuel der Nazis, aber über die Opfer der Krankenmorde gibt es ganz wenig. Es ist tatsächlich fast ein blinder Fleck gewesen, den ich da gefunden habe, ohne es ursprünglich zu wollen.

Dann liegt darin vermutlich auch die Wahl der Hauptfigur Ernst Lossa begründet? In dem Sinne, dass nicht nur die Geschichte an sich Sie gefunden hat, sondern eben auch der Protagonist dieser Geschichte?

Genau, ich habe mir auch diesen Jungen nicht ausgesucht. Kaufbeuren und Irsee waren über 150 Jahre lang eine Anstalt auf zwei Häuser verteilt. Dort sind während des Krieges 2.300 Menschen Opfer der Krankenmorde geworden. Ich bin nicht ins Archiv gegangen und habe 2.300 Opferakten durchgesehen, um herauszufinden, wer der "passendste" ist. Dr. von Cranach, dem Chefarzt, ist bei der Aufarbeitung der dunklen Geschichte seines Krankenhauses die Akte von Ernst Lossa in die Hände gefallen. Seitdem bewahrte er sie gesondert auf mit dem Vorhaben, jemanden zu finden, der dieser Geschichte mit ihm gemeinsam intensiver nachgeht. Und so kam die Akte dann zu mir.

Hat sich daraus dann auch direkt für Sie die Form des Romans ergeben? Sie hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, auf Basis der vorhandenen Akte und vielleicht auch noch weiterer Akten einen fiktiven Charakter zu erfinden und dessen Geschichte noch erzählerischer darzustellen. Wieso fiel Ihre Wahl auf einen biografischen Roman und einen nicht-fiktiven Charakter?

Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen blauäugig war. Ich dachte, es geht doch recht schnell. Letztendlich hat es ziemlich lange gedauert, diese Lebensgeschichte zu recherchieren. Ich habe Archive durchforstet, Akten gesichtet, mit Zeitzeugen gesprochen und habe mir nach und nach das Leben dieses Jungen zusammengepuzzelt. Am Ende stellte sich die Frage: Was wird nun aus all diesem Material? Darüber habe ich lange und intensiv mit Michael v. Cranach, der mich auf dieser Reise immer begleitet hat, diskutiert. Er war anfangs der Meinung, ich solle eine Dokumentation daraus machen – also aus den gesammelten Akten Faksimiles machen, erklärende Texte dazwischensetzen und fertig. Das wäre ja auch viel schneller gegangen.

Aber so eine Arbeit würde nur ein ganz spezielles kleines Publikum erreichen. Das würden dann wieder nur die Fachleute lesen, die ohnehin Bescheid wissen. Mein Ziel war es, eine Geschichte daraus zu machen, die auch Jugendliche lesen können – gerade auch weil es eben um einen Jungen geht, der am Ende seines Lebens im Teenageralter war.

Das war dann erstmal der Ansatz. Danach hat es bestimmt noch ein halbes bis dreiviertel Jahr gedauert, bis die Form des biografischen Romans feststand. Es war also wirklich ein langer Prozess, in dem ich immer wieder versucht habe, dieser Geschichte auf verschiedene Arten gerecht zu werden. Man fragt sich ja immer: Wer erzählt die Geschichte? Das könnte z. B. ein Pfleger sein, der Jahre später vor Gericht steht und die Geschichte aus der Erinnerung erzählt. Es könnte aber auch von Gottvater selbst erzählt werden sozusagen, also von einem auktorialen Erzähler. Es gibt viele Möglichkeiten und ich habe vieles davon ausprobiert, sie waren aber alle nicht stimmig für mich. Erst bei dieser Form, so wie sie jetzt ist, hatte ich das Gefühl, dass es der Geschichte und der Figur gerecht wird.

Welchen Namen würden Sie selber der Erzählperspektive geben? Im Nachwort schreiben Sie ja, dass immer aus der Sicht von Ernst berichtet wird. Eine durchgehend persönlich eingeschränkte Sichtweise ist es wiederum auch nicht wirklich. Ich fand diesen Aspekt und dessen Wirkung sehr interessant. Was war vielleicht auch intentioniert bei der Wahl der Perspektive?

Also vorab sei gesagt: Eines der Grundziele meines Herangehens war, die Geschichte nicht aus dem Täterblick zu beschreiben. Der Täterblick ist aber nahezu alles, was wir heute aus den Akten von damals kennen. Diese Perspektive wollte ich nicht einnehmen, sondern ihr den Blick des Opfers entgegensetzen.

Das funktioniert eine Zeit lang sehr gut, aber man kommt natürlich an Grenzen. Wie Sie schon sagen, so eine Sicht ist sehr eingeschränkt, weil der Junge natürlich viele Dinge nicht sehen konnte. Wenn man also die Kamera nur auf seiner Schulter lässt, dann bleiben viele Dinge verborgen, die man aber miterzählen will. Also muss man diese sehr personale Erzählperspektive dann immer wieder aufbrechen. Ich war da sehr frei und habe eine Meta-Ebene eingeführt. Letztlich deutet der Titel ja schon auf den Nebel hin, den Ernst immer sieht. Dieser Nebel ist zum einen die Metapher für das unheimliche und verborgene Grauen, das immer mehr auf den kleinen Ernst zukommt. Zum anderen kann sich Ernst im Traum oder auch im Flug darüber erheben und Dinge sehen, die er normalerweise nicht sehen könnte. Und an diesen Stellen gucken wir dann als auktorialer Erzähler in die Köpfe und Räume, in die der Junge keinen Einblick hat. Da ist also schon ein Wechsel drin, aber ansonsten habe ich versucht, in der Erzählperspektive personal zu bleiben.

Sie sagten ja bereits, dass Sie eine Geschichte schreiben wollten, die auch jungen Lesern zugänglich ist. Hängt die Wahl der Perspektive auch mit dieser Zielgruppe des Romans zusammen? Welche Herausforderungen hat die Zielgruppe Jugendliche noch an Sie als Autor gestellt?

Als Journalist habe ich gelernt, so zu schreiben, dass möglichst jeder den Text versteht. Eine Klarheit und Einfachheit der Sprache, die trotzdem nicht doof ist, das ist einfaches Handwerk. Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze – das haben schon die ganzen alten Journalistik-Lehrer immer gepredigt. Im Grunde habe ich nichts anderes getan in diesem Buch. Klare Sätze, so gut wie keine Fremdwörter und wenn, dann werden sie erklärt – das war’s schon.

Die sehr einfache Erzählsprache ist das eine. Die andere Herausforderung für mich bestand in der Frage "Wie kann ich diesem Jungen gerecht werden?" Er hat ja nichts hinterlassen von sich selbst: Es gibt kein Tagebuch wie bei Anne Frank, es gibt nichts von ihm, es gibt nur etwas über ihn. Wenn man das ganze Bild als Puzzle sieht, das ich mir zusammenrecherchiert und -gebaut habe, blieb der Junge wie in einem Scherenschnitt ausgeschnitten. Diesen Leerraum musste ich irgendwie mit Leben füllen.

Dann habe ich tatsächlich in der allerersten Manuskriptfassung eine Autobiografie geschrieben. Also "ich, Ernst Lossa, erzähle euch mein Leben". Das ist gewagt, und man muss auch sagen, letztlich geht das nicht. Aber es war eben ein Zwischenschritt, um mich der Figur anzunähern. Das funktioniert natürlich auch nur bis zu einem bestimmten Punkt; wenn das Opfer und damit auch der Erzähler stirbt, wird es problematisch. Es hat aber relativ weit funktioniert und mich der Figur näher bzw. mich in die Erzählhaltung gebracht, die ich gerne einnehmen wollte.

Der nächste Schritt war dann praktisch aus dieser Ich-Perspektive in die personale Erzählhaltung zu kommen, also in die dritte Person. Das war durch den vorherigen Schritt deutlich einfacher; man hatte so zumindest schon mal ein Manuskript, von dem man sagen konnte "Da stimmt die ganze Haltung schon, aber eben die Perspektive nicht ganz." Die Kamera sollten nicht die Augen des Jungen sein, sondern sie sollte ihm über die Schulter gucken. Es ging also darum, aus dieser ersten Phase heraus wieder eine gewisse Distanz herzustellen. Das war dann der Schreibprozess.

Wieso entschieden Sie sich so klar dagegen, die Ich-Perspektive einzunehmen? Gerade in der KJL generell und speziell der zum Nationalsozialismus findet man ja häufig die Ich-Perspektive, der man nachsagt, sie würde die Identifikation mit dem Protagonisten erleichtern. Warum sollte es unbedingt die personale Perspektive sein? Ging es nur darum, auch etwas weiter über den Tellerrand gucken zu können sozusagen, oder hatte das noch andere Gründe?

Wir müssen unterscheiden zwischen Erzählhaltung und Erzählperspektive. Die Haltung bleibt konsequent bei dem Jungen, die Perspektive ist teils personal, teils auktorial. Dadurch öffne ich den Blickwinkel, ich bleibe nicht in dem eingeschränkten Gesichtsfeld der Ich-Perspektive, das mir tatsächlich zu eng war.

Der Hauptgrund für mich war aber, dass ich glaube, es wäre vermessen gewesen zu sagen "Ich schlüpfe in die Haut des Opfers und erzähle in der Ich-Perspektive seine Geschichte."

Ich muss aber auch dazu sagen: Ich bin generell kein großer Freund der Ich-Perspektive. Ich lese natürlich selber auch viel und meistens – meine Frau lacht schon über mich – wenn ich in der Buchhandlung bin, bin ich ein sehr unbequemer Gast. Ich lese immer den ersten Absatz von den Büchern und wenn ich dann etwas in der Ich-Perspektive sehe, sieht man mich immer die Augen verdrehen nach dem Motto "Ach, schon wieder einer." Das ist inzwischen so in Mode; gerade auch in der amerikanischen Literatur findet man kaum mehr ein Buch, das nicht in der Ich-Perspektive geschrieben ist. Ich halte das inzwischen einfach für abgegriffen, ehrlich gesagt.

Wie kann man es auch ohne die Ich-Perspektive erreichen, und wollen Sie das überhaupt, dass der Leser Mitgefühl mit dem Protagonisten entwickelt?

Ich denke, wenn ich meinen Protagonisten sehr eng begleite, dann bleibt das Mitgefühl schon da. Ich bin ja immer auf seiner Seite, sozusagen ein Beschützer, nehme immer seine Position ein und stehe in der Geschichte auch für ihn ein. Diese Haltung nimmt die Geschichte ja konsequent ein, dass ich das Opfer nicht nur von der Sicht aus begleite, sondern auch vom Eintreten, von der Haltung her. Dadurch geht das, glaube ich, automatisch, dass man empathisch bei ihm bleibt.

Kommen wir nochmal zum Aspekt 'Dokumentation und Fiktion'. Welche Rolle spielen jeweils die dokumentarischen und fiktiven Aspekte speziell in Nebel im August? Was kann der Umgang mit Dokumentation und Fiktion generell in der Literatur leisten, gerade auch in einem so schwer vermittelbaren Bereich?

Bei Nebel im August war es so, dass ich natürlich die toten Akten mit Leben füllen musste, wenn ich mein Ziel erreichen wollte.

Ja, sie hatten im Nachwort ja auch von einem Gerüst aus Fakten gesprochen…ein sehr passender Ausdruck!

Genau; ich hatte also dieses Gerüst und das war schon relativ gut. Ich bin ja auch ein sehr genauer Rechercheur: Das ging so weit, dass ich sogar im Archiv des Deutschen Wetterdienstes war, um zu klären, wie denn das Wetter an dem und dem Tag in der und der Region war – auch das sollte stimmen. Klar kann ich sagen "Es gab Gewitter in diesem August", aber ich wollt’s dann schon genau wissen.

Aber es gibt eben ganz viele Dinge, die wir nie recherchieren können, weil sie eben niemand notiert hat. Das ist z. B. die ganze Gefühlslage, nicht nur von ihm, sondern von allen Beteiligten, vor allem auch von den Mitpatienten. Das ist auch der ganze Alltag, der stattgefunden hat: "Wie war der Umgang?" usw. Ich habe ja keine Zeitzeugen mehr. Die Zeugen aus der Pflege und die Krankenschwestern, die in diesen Einrichtungen gearbeitet haben, die ich noch gefunden habe, die haben Anfang der 50er Jahre dort angefangen. Man kann zwar davon ausgehen, dass der Umgang und der Alltag sich jetzt nicht groß unterscheiden zu 1944. Aber dennoch ist man da immer sehr schnell am Ende der erzählten Geschichte, und ich wollte erzählen, nicht nur Fakten erzählen. Ich habe mich dann immer an den Fakten sehr, sehr eng entlanggehangelt, und im Grunde ist es keine Fiktion, sondern eine Interpretation der Fakten.

Ich erkläre es mal an einem Beispiel. Wenn in der Akte steht: Ernst hat etwas gestohlen und ist hinterher über die Mauer, um wegzulaufen; und irgendwo in einem anderen Schnipsel habe ich den Pfleger, der vier oder fünf Jahre später vor Gericht aussagt "Es gab mal einen Fall, da ist er weggelaufen und ich bin ihm nach und hab ihn dann wieder eingefangen und er hat mir erzählt: "Ja, ihr wollt mich doch eh alle nicht haben. Deswegen geh ich jetzt zu den Bahnschienen und lege mich vor den Zug.", und ich hab ihm dann gut zugeredet und dann ging er wieder mit." Und aus diesen ganzen Schnipseln, die man aus ganz vielen Bereichen hat, wird dann plötzlich eine Szenerie – und ich will ja szenisch schreiben und nicht nur sagen "Pfleger xy hat das und das ausgesagt und so waren die Fakten."

Also bleiben die Fakten das Gerüst, aber in diese Fakten habe ich praktisch ein Leben reingeschrieben, eine Szenerie, einen Alltag, Gefühle und Dialoge.

Wie wichtig war es Ihnen, dass Ihr Roman trotzdem immer – soweit es Ihnen natürlich möglich war – den realen Begebenheiten entspricht? Und wie wichtig ist das für diese Art von Themenvermittlung?

Das war mir sehr wichtig. Da musste am Anfang auch mein Lektor schmunzeln, als er mit mir diskutiert hat. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zueinander, aber irgendwann sagte er: Dieses und jenes, was er vorgeschlagen hatte, würde ich nur ablehnen, weil ich ein journalistisches Fremdeln vor der Literatur habe. Da hatte er durchaus Recht. Da steckte schon noch viel journalistischer Ansatz drin, der bis dahin ging, dass ich sagte "Ich kann doch ein Zitat nicht anführen, wenn es nicht belegt ist." D.h. in der ersten Fassung waren alle Dialoge ohne Anführungszeichen. Das kann man machen – es gibt Literatur, die das ganz konsequent macht – aber er sagte: "Wenn du diese Zielgruppe der Teens hast, dann musst du denen auch Lesehilfe geben, und Anführungszeichen sind Lesehilfe." Da haben wir lange diskutiert und er hat mich dann am Ende überzeugt. Also bei mir war schon sehr viel journalistisches Zögern vor der Fiktion und vor der Interpretation da.

Wo sie gerade selbst nochmal auf die Zielgruppe Jugendliche zu sprechen kamen… Ich finde es unfassbar spannend und schwierig, gerade dieser Altersgruppe ein Thema zu vermitteln, von dem sie so direkt wahrscheinlich noch nie vorher gehört haben. Bei mir persönlich war es so: Ich habe in der Schule natürlich den Nationalsozialismus mitsamt den Nazigräueln durchgenommen, aber dabei niemals von der Kinder- und Krankenermordung in Pflegeanstalten erfahren. Welche Erfahrungen haben Sie da gesammelt, auch mit der Rezeption durch die jugendlichen Leser vielleicht?

Also ich bin da tatsächlich von meinem Gefühl ausgegangen: "So und so muss es sein, damit es ein Jugendlicher versteht" – und nicht nur versteht. Es geht ja nicht nur um Verständnis, sondern um alles, was Literatur zu bieten hat. Da gehört Spannung und Poesie dazu, da gehört eine Dramaturgie dazu, Empathie, eine lebendige Szenerie. All das sollte ja trotz des dokumentarischen Hintergrunds entstehen. Denn wenn das alles zu blass bleibt, dann wird man auch keinen Leser dafür gewinnen.

Ich habe auch gelesen, dass Nebel im August jetzt ja auch schon durchaus im Unterricht eingesetzt wird. Halten Sie das für sinnvoll und notwendig, dass dieses Thema in den Schulen vermehrt aufgearbeitet wird?

Ja, ich habe festgestellt, dass es in den Schulbüchern bisher darüber nur einen Absatz in der ganzen Thematik Drittes Reich gibt. Es ist meiner Ansicht nach in den meisten Schulbüchern sehr stark unterrepräsentiert. Viele Lehrer, die mir Rückmeldung geben, sind sehr dankbar, dass sie diesen Aspekt auf eine andere Art und Weise beleuchtet bekommen.

Und da sind wir vielleicht auch nochmal bei der zweiten Frage von vorhin: Wie trägt man überhaupt Geschichte an Menschen heran? Wie bekommt man gerade junge Menschen dafür interessiert? Eine Erkenntnis ist erst im Laufe des langen Prozesses bei mir entstanden: Kunst hat enorme Möglichkeiten, die wir bisher in vielen Bereichen noch gar nicht ausgeschöpft haben. Letztendlich hat immer eine künstlerische Herangehensweise mehr Wirkung gezeigt als die Dokumentationen.

Das sieht man auch bei der Holocaust-Geschichte: Ein Buch wie Das Tagebuch der Anne Frank, das ja auch literarisch aufgearbeitet und verfilmt wurde, oder Filme wie Schindlers Liste haben, so glaube ich jedenfalls, durch ihre künstlerische Herangehensweise weit mehr Publikum erreicht und mehr Wirkung – auch empathische Wirkung – gezeigt als viele Dokumentationen, die es ja auch schon lange gibt.

Es gibt auch über die NS-Krankenmorde unglaublich gute und beeindruckende Dokumentationen; z. B. Science and the Swastika, einen Vierteiler der BBC, der ist unglaublich genau und toll gemacht und greift wirklich einem ans Herz, ja, aber von der Wirkung, gerade für ein nicht super interessiertes Publikum, das halt zufällig an das Thema gerät oder schulisch geraten muss, für so ein Publikum ist glaube ich die Kunst ganz entscheidend für die Vermittlung so eines Stoffes.

Gerade jetzt, in einer Zeit, in der allmählich alle Zeitzeugen aussterben, müssen wir uns überlegen, wie wir auch in Zukunft Geschichte aus dieser Zeit transportieren können. Da wird eine fiktionale Herangehensweise eine immer größere Rolle spielen. Und weil da gerne die Kritik kommt, da würden Nazi-Verbrechen erfunden oder übertrieben, möchte ich gerne dazu ein Wort sagen. Die Verbrechen, die ich in Nebel im August beschreibe, sind alle dokumentiert. Es gibt Berichte über Elektroschocks aus dieser Zeit, bei denen sich die Patienten vor Schmerzen die Gelenke ausgekugelt haben, über Patienten, die ihr ganzes Leben an ein Bett gekettet waren, Patienten, die sich selbst aufgefressen haben – das alles hätte ich mir in meinen schlimmsten Phantasien nicht ausdenken können. Hätte ich das in seiner ganzen Brutalität und Unfassbarkeit erzählt, dann würden das die Leser kaum ertragen.

Herr Domes, ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen, die mich auch persönlich beschäftigt, seit ich mich mit der Thematik auseinandersetze: Wie ist es überhaupt möglich, dass sich Jugendliche mit einem solchen Thema beschäftigen, ohne dass sie traumatisiert werden?

Ich habe festgestellt, dass jeder Leser – egal ob Jugendliche oder ältere Menschen – seinen eigenen Zugang zu dem Buch hat. Die Rezeption hängt immer auch mit der persönlichen Geschichte zusammen. Wenn jemand in der Familie einen Menschen mit Behinderung hat, dann hat der einen ganz anderen Zugang zu so etwas als jemand, der das nicht hat. Deswegen ist es schwer zu verallgemeinern.

Ich bin oft in Schulen eingeladen und diskutiere ganz viel mit Schülern, hauptsächlich der 9. und 10. Klasse, weil da traditionell das Dritte Reich Thema ist. Die Schüler sind immer sehr berührt; und erstmal herrscht Stille, entweder nach dem Film oder auch nach einer Autorenlesung. Man merkt, das geht denen schon sehr nahe, aber in Diskussionen kommen dann oft Gespräche auf über Recht und Unrecht, lebenswert und nicht lebenswert, oder auch über Mobbing. Ich hatte schon 100 Schüler, die plötzlich über Mobbing diskutiert haben, über die Frage, wie gehen wir denn heute miteinander oder auch mit schwierigen Mitmenschen um, die nicht in unser Konzept passen. Da findet oft ein für mich ganz erstaunlicher Transfer statt.

Aber ja ein durchaus sehr wünschenswerter Transfer. Das ist ja auch etwas, das man erstmal schaffen muss: dass man so in die Lebenswelt eindringen kann, dass es auch in die heutige Welt transportiert wird.

Ja, ich finde das total schön. Und noch etwas: Egal wo ich in Deutschland unterwegs bin, sage ich den Schülern immer: "Das ist keine lokale Geschichte!" Es gibt so viele dieser Anstalten in Deutschland, egal ob man in Oldenburg ist oder Frankfurt oder in Brandenburg – überall findet man in allernächster Nähe eine Einrichtung, die eine ähnliche Geschichte hat. Schüler und Lehrer, die nach lokalen Projekten suchen, können dem Thema Krankenmord in der NS-Zeit vor Ort nachgehen. Und das tun dann auch viele Schüler. Viele Geschichten sind tatsächlich auch durch Schüler wieder aufgeweckt worden.

Das finde ich wirklich toll, wenn die dann den Geschichten nachgehen, die direkt um die Ecke waren. Das sorgt auch für eine stärkere Betroffenheit als wenn man sagen kann "Ja, das ist alles weit weg von hier passiert."

Man kann also durchaus sagen, dass so eine Literatur in der Aufarbeitung und Vermittlung wirklich etwas schaffen kann?

Ich mache die Erfahrung, dass es funktioniert. Allerdings muss man schon auch Hilfestellung geben, und da waren sowohl der Buchverlag als auch der Filmverleih so klug, dass sie jeweils Unterrichtsbegleitmaterial erstellt haben. Darin werden Hintergründe erklärt, Anreize für das Weiterforschen und Weiterdenken geschaffen. Das ist zum einen für die Lehrer gut, die dann eine Handreichung haben, und auch für die Schüler. Ich kenne auch viele Lehrer, die von diesen ca. 20 Seiten nur einige auswählen für den Unterricht, sie aber immer wieder nutzen, um dieses oder jenes noch nachzuarbeiten mit den Schülern. Oft ist es ja so, dass Schüler nicht von selbst auf die Idee des Weiterforschens kommen – es ist also gut, dass ein solcher Anreiz von Verlagsseite aus gegeben wird.

Herr Domes, ich danken Ihnen für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Interview!